摩托車憑借便捷性、實用性、價格實惠等特點,成為了不少人出行的首選之一。可由于“禁摩令”的存在,車主在使用摩托車的過程中,極易受到禁行、限行等政策的掣肘,導致出行并不方便。

一、央媒力挺,指出摩托車、電動車并不是城市負資產

近年來,不少地區紛紛“解禁”摩托車,對此,央視網近日發布《多城解除“禁摩令”,新考題來了》評論文章,表示摩托車管理要考慮城市交通管理、民生需求、產業發展等一系列問題。

由于早期摩托車采用兩沖程發動機,在行駛過程中“黑煙滾滾”導致污染嚴重,加之“飛車黨”引發的治安問題,1985年北京正式宣布停發摩托車牌照+分區域限行政策,“禁摩令”正式開始。

但隨著時代發展,摩托車本身完成“蛻變”,例如目前的摩托車污染已經降低至傳統燃油車的三分之一,并且大量車型均應用ABS防抱死系統,車輛穩定性、安全性、可操控性大幅提升,高端車型甚至配備了毫米波雷達、高清攝像頭等一系列配置,安全性更上一層樓。

同時,在“禁摩令”期間,兩輪出行需求并沒有改變,因此摩托車“解禁”是一場需求和市場的“雙向奔赴”。2017年西安正式“解禁”摩托車,當地摩托車經銷商表示,新晉購車群體除了外賣、快遞小哥,還包括上班族、鄉鎮居民等等,購車人數超過預期。并且根據西安市交通發展研究院2023年的報告,摩托車分擔了約7.2%的短途通勤需求,使得地鐵早高峰擁擠度降低5.8%。

二、全國多地迎來摩托車“解禁潮”,方便出行

而在摩托車迎來“解禁潮”的當下,央視文章中表示各地管理迎來新考題。禁摩40年以來,雖然燃油摩托車被限制,但電動摩托車“異軍突起”,我國已經進入了深度電摩化。央視文章中表示,在實際管理中大量不符合國標要求的非標電動車,已經滿足機動車技術條件標準,但以非機動車名義購買則游離于管理以外。同時電動自行車限速25km/h不匹配部分車主需求,導致非法改裝盛行。

對此部分專家表示,在“解禁”摩托車時,需要采取分類施策的規范化管理模式,推動諸如正規電動摩托車取代非標電動車等方式,從而實現摩托車、電動車同步管理。

文章中表示,摩托車、電動車并不是城市負資產,而是可治理、可共生的交通要素。在“解禁”摩托車后,部分地區也陸續施行科學規范管理,例如廣東廣州推出“開四停四”政策、浙江臺州對大排量摩托車實施早晚高峰期限行、陜西西安推出專用車道等舉措,進一步優化摩托車、電動車管理。

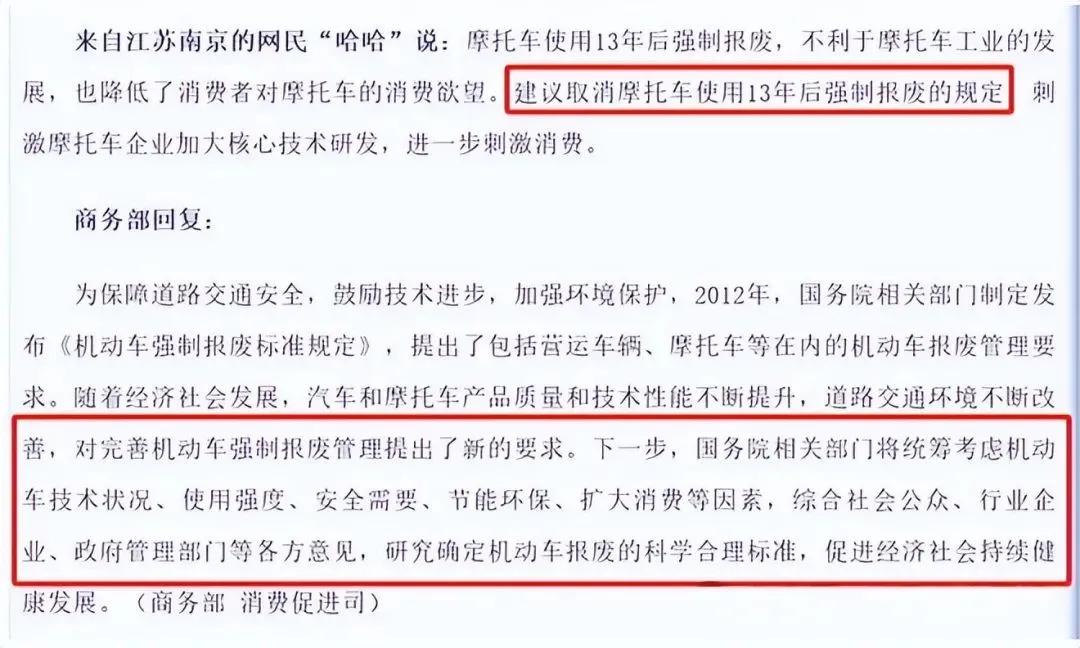

三、解除13年強制報廢有了回復

摩托車、電動車這類兩輪出行工具,承載了許多勞動者的日常出行與勞作。正如央視所說,一味禁止是管理僵化的表現,需要根據群眾的出行需求進行科學規范管理,讓交通秩序高效、交通方式多元、交通體驗更好,才是解決現實交通問題的核心所在。對于很多摩托車的車友們詬病的摩托車13年強制報廢政策,近年也迎來了商務部的回復,會“研究確定機動車報廢的科學合理標準”。

好了,那你們對此有什么看法呢?歡迎大家在評論區留言討論!

特別聲明:以上文章內容僅代表作者本人觀點,不代表摩托車與配件的觀點或立場。本網站刊載的內容(原創除外),均在網上搜集,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即予以刪除。